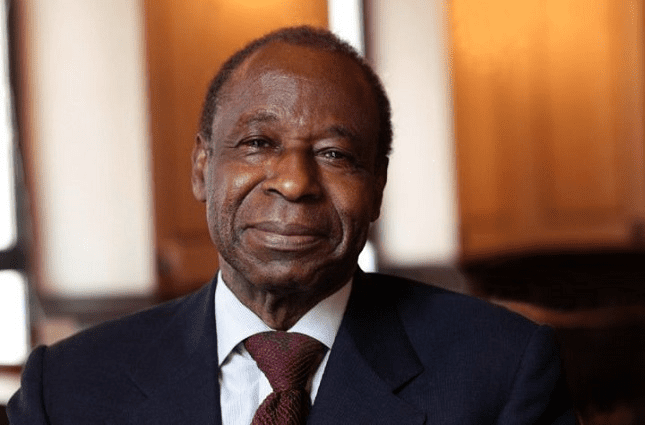

Discrétion, distinction et humilité: hommage à Essy Amara

Par la classe et l’exemplarité qu’ils affichaient dans l’exercice de leur métier, les diplomates de sa trempe ne pouvaient que susciter des vocations.

Diplomate de carrière, Essy Amara, dernier ministre des Affaires étrangères de Félix Houphouët-Boigny, s’en est allé cette semaine, à 82 ans. En quoi les hommages qui lui sont rendus se distinguent-ils des convenances habituelles, souvent teintées d’hypocrisie, qui saluent chaque disparition de personnalité publique ?

Nul ne peut exclure que certains de ces hommages manquent de sincérité. Mais Essy Amara était un diplomate d’envergure, d’une redoutable efficacité. Et surtout, d’une discrétion et d’une humilité rares à un tel niveau. Sous toutes les latitudes, il a su brillamment représenter son pays. Il a même signé quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du continent, notamment en pilotant, de 2001 à 2003, la mutation de l’Organisation de l’Unité Africaine en Union africaine. Les colonnes d’apothéose dressées en sa mémoire sont donc méritées. Particulièrement dans le contexte actuel d’incertitude généralisée, où des dirigeants piaffent et vocifèrent, persuadés de faire preuve de force ou de puissance en détraquant l’économie mondiale ou en détruisant le fragile équilibre du monde.

Où sont donc, dans la diplomatie africaine, les « Essy Amara » d’aujourd’hui ? Si tant est qu’il y ait encore une diplomatie africaine… Aucun pays ne peut exister aux yeux du reste du monde sans une diplomatie solide, avec un vivier de diplomates de qualité, comme celui qu’avait constitué Félix Houphouët-Boigny, même si, en plus de trente ans de pouvoir, il n’a eu que trois ministres des Affaires étrangères.

À quoi tenait donc cette longévité relativement exceptionnelle ?

La diplomatie est un métier complexe, dans lequel la stabilité peut être gage d’efficacité. Durant les cinq premières années d’indépendance, le président assumait lui-même cette fonction, ensuite confiée à Arsène Usher Assouan, brillant avocat, qui avait été son attaché de cabinet lorsqu’il était ministre d’État dans le gouvernement français. En 1977, Usher Assouan est remplacé par l’ambassadeur à Londres, Siméon Aké, à qui succèdera Essy Amara en 1990. À la mort du « Vieux », en décembre 1993, il sera reconduit par Henri Konan Bédié, jusqu’au coup d’État de 1999.

En Côte d’Ivoire, la diplomatie était un corps d’élite. Même lorsqu’ils ont, par la suite, assumé d’importantes fonctions, les grands diplomates ont toujours revendiqué leur rang d’ambassadeur, comme un titre de noblesse. Dans l’administration de nombreux pays d’Afrique, le ministère des Affaires étrangères était de ces départements qui passaient, autrefois, pour des sanctuaires de compétences. Au même titre que l’Économie, les Finances, le Plan… Il fallait, pour y officier, justifier de compétences qui ne s’improvisaient pas. Certains postes importants n’étaient confiés qu’à des fonctionnaires ayant brillamment gravi tous les échelons. Mais avec le népotisme, le régionalisme, le favoritisme politique et l’incompétence qui va avec, ces administrations, presque partout, ont été peu à peu dépréciées.

Les cadres valables ont-ils, pour autant, disparu partout ?

Non, heureusement ! Mais, à force d’arbitraire et de complaisance, bien des carrières ont pu être contrariées, poussant plus d’un au découragement, à la démotivation. L’excellence a fini par sombrer. Les pistonnés et autres imposteurs ont éclipsé les meilleurs. Voilà comment un métier exigeant, sérieux et demandant rigueur et correction en permanence, en est venu à être livré aux champions de la facilité et de la gloire à bon marché, se délectant de l’illusion de grands voyages, de réceptions, de paillettes et autres projecteurs éclatants. Et les diplomates, dans bien des pays, sont devenus des monstres de maladresse, bafouant au quotidien les convenances diplomatiques les plus élémentaires.

Par la distinction et l’exemplarité qu’ils affichaient en toute circonstance dans l’exercice de leur métier, les diplomates de la trempe d’Essy Amara suscitaient bien des vocations. On regrettera que la plupart n’aient pas laissé d’écrits sur les grands moments de l’Afrique indépendante dont ils ont été témoins ou acteurs. Pour reprendre l’image d’Amadou Hampâté Bâ qui comparait à une bibliothèque qui brûle tout vieillard qui meurt, il faut juste rappeler que les modèles africains de sérieux et de rigueur doivent être gravés. Avant que la superficialité ne vienne tout submerger.

Chronique de Jean-Baptiste Placca du 12 avril 2024 sur RFI