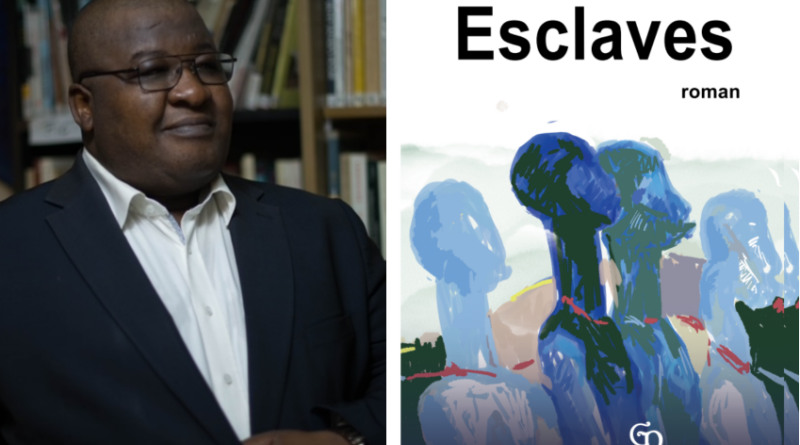

« Esclaves », de Kangni Alem : une plongée du Dahomey au Brésil parmi les acteurs de la traite transatlantique

LE LIVRE DE LA SEMAINE. Avec sa trilogie, dont le premier tome vient d’être réédité, l’écrivain togolais ambitionne de démêler l’écheveau de l’esclavage des deux côtés de l’Océan.

Au milieu du XIXe siècle, alors que le commerce esclavagiste transatlantique a été aboli en 1815, des bateaux négriers clandestins sillonnent encore les mers. Les acteurs et bénéficiaires de la traite sont nombreux, européens comme africains, pour qui les bénéfices à tirer de ce système (avantages financiers, pouvoir politique, économique, prééminence de certains peuples sur d’autres…) priment sur les considérations humanitaires.

Nouvellement réédité, Esclaves (éd. Graines de pensées), superbe roman de l’écrivain togolais Kangni Alem, met en scène la complexité de cette situation et, à travers tout une galerie de personnages – trafiquants, marchands, hommes d’influence portugais, anglais, français, américains, ainsi qu’hommes de pouvoir africains et bien sûr esclaves –, incarne les intérêts en jeu.

Le cadre choisi par le romancier est celui de l’ancien royaume du Dahomey, ainsi que, de l’autre côté de l’Atlantique, le Brésil et Cuba. On suit en particulier le destin du roi Adandozan (1793-1861), dont la souveraineté va être mise à mal en raison de sa largesse d’esprit, certains hommes au sein même de sa cour considérant ses idées abolitionnistes comme un signe de faiblesse.

L’autre personnage central de l’intrigue se situe à l’autre bout du spectre du pouvoir, malgré ses savoirs occultes de « maître des rituels ». Manipulé par ceux qui en veulent au roi et en même temps victime des trafiquants d’esclaves, il va se laisser capturer avec le maigre espoir de sauver les siens, déportés avant lui vers Cuba. Hélas, c’est au Brésil qu’il débarquera d’abord et devra supporter sa nouvelle vie sous le nom de Miguel. Son retour en terre africaine aura lieu vingt-quatre années plus tard.

Pièces officielles et arrière-cours

« Je voulais écrire une fiction historique sur l’organisation de la traite esclavagiste dans le golfe du Bénin ainsi que sur ceux que l’on appelle chez nous les Aguda, les Africains déportés en Amérique du Sud et devenus des Afro-Brésiliens, explique Kangni Alem. Beaucoup sont restés au Brésil, d’autres sont revenus, comme le héros de mon roman, et ont donné naissance à de nouvelles générations d’hommes longtemps coupés de leurs racines africaines et porteurs d’une culture afro-brésilienne. »

On est séduit par l’ampleur du projet du romancier, dont l’ambition est en réalité de produire une trilogie. Après Esclaves, dont le mouvement allait du Dahomey au Brésil a paru Les Enfants du Brésil (2017), consacré aux fameux Agudas. En 2025 paraîtra le troisième livre, avec la figure centrale de Sylvanus Olympio, né au Togo, premier président du pays après l’Indépendance et descendant lui aussi d’Afro-Brésiliens.

L’une des grandes réussites d’Esclaves est sans doute aussi l’émerveillement que Kangni Alem parvient à susciter, tout au long du livre, nonobstant la gravité du sujet. On a plaisir à découvrir avec lui l’organisation politique du Dahomey ancien, l’étiquette, les coulisses de la cour depuis les pièces officielles jusqu’aux chambres et arrière-cours privées, des intrigues de pouvoir aux liaisons amoureuses.

On se délectera par exemple à suivre le personnage de Sophia, jeune interprète arrivée chez le roi au sein d’une délégation européenne d’abolitionnistes danois. Son intelligence, son aisance à s’exprimer en langue gbe et sa plastique séduisent le monarque qui la retient auprès de lui comme conseillère, maîtresse et favorite.

Rumeurs de malédiction

D’autres passages, comme celui de la grande révolte des esclaves de Bahia, sont mis en scène avec une grande attention aux détails. On se croit véritablement dans un film d’époque, mené avec maestria. Mais s’il s’agit bien d’une fiction, elle se base sur des faits historiques avérés, comme cette révolte survenue en janvier 1835. On comprend qu’il ait fallu plus de cinq années de recherche et de travail à l’écrivain pour parachever son roman.

« La lecture du Dernier survivant de la caravane, du romancier centrafricain Etienne Goyemidé, consacré à la traite arabo-musulmane, m’a marqué et motivé pour écrire sur la traite transatlantique », explique-t-il modestement. Esclaves a à son tour précédé les œuvres de Léonora Miano (La Saison de l’ombre), de Wilfried N’Sondé (Un océan, deux mers, trois continents) ou encore de Netonon Noël Ndjekery (Il n’y a pas d’arc-en-ciel au Paradis) qui toutes, par leur apport littéraire, contribuent à enrichir la perception de ces périodes du passé et à regarder en face la complexité de l’esclavage.

« Le ciel, par-dessus la voilure, sombre comme le ventre d’un four à l’abandon. Mer cambrée. Lune voilée. Brumes et fraîcheur du noroît. 5 h 20. » Ces quelques mots donnent le ton, au début du roman de Kangni Alem. On se laisse aussitôt embarquer sur le vieux trois-mâts qui, dans l’obscurité, cingle vers l’Australie. Mais sera-t-il possible de faire fi, comme l’équipage, des rumeurs de malédiction qui planent sur le bateau ?

Lors d’une traversée antérieure, dit-on, alors que les cales étaient chargées non pas de marchandises mais de captifs africains, « un des esclaves que l’on suppose être un prêtre d’une religion obscure nommée Vodoun, aurait provoqué la furie des éléments et jeté un sort au bateau. » A l’heure d’affronter l’imprévisible houle de l’océan Indien, aux abords des Quarantièmes Rugissants, le vieux rafiot tangue et virevolte, entraîné vers des rochers soudain surgis des flots… La suite ? Seul le romancier connaît le fin mot de l’histoire.

Esclaves, de Kangni Alem (éd. Graines de pensées, Lomé, Togo, 2024 ; JC Lattès, 2009).

Kidi Bebey

https://www.lemonde.fr/afrique